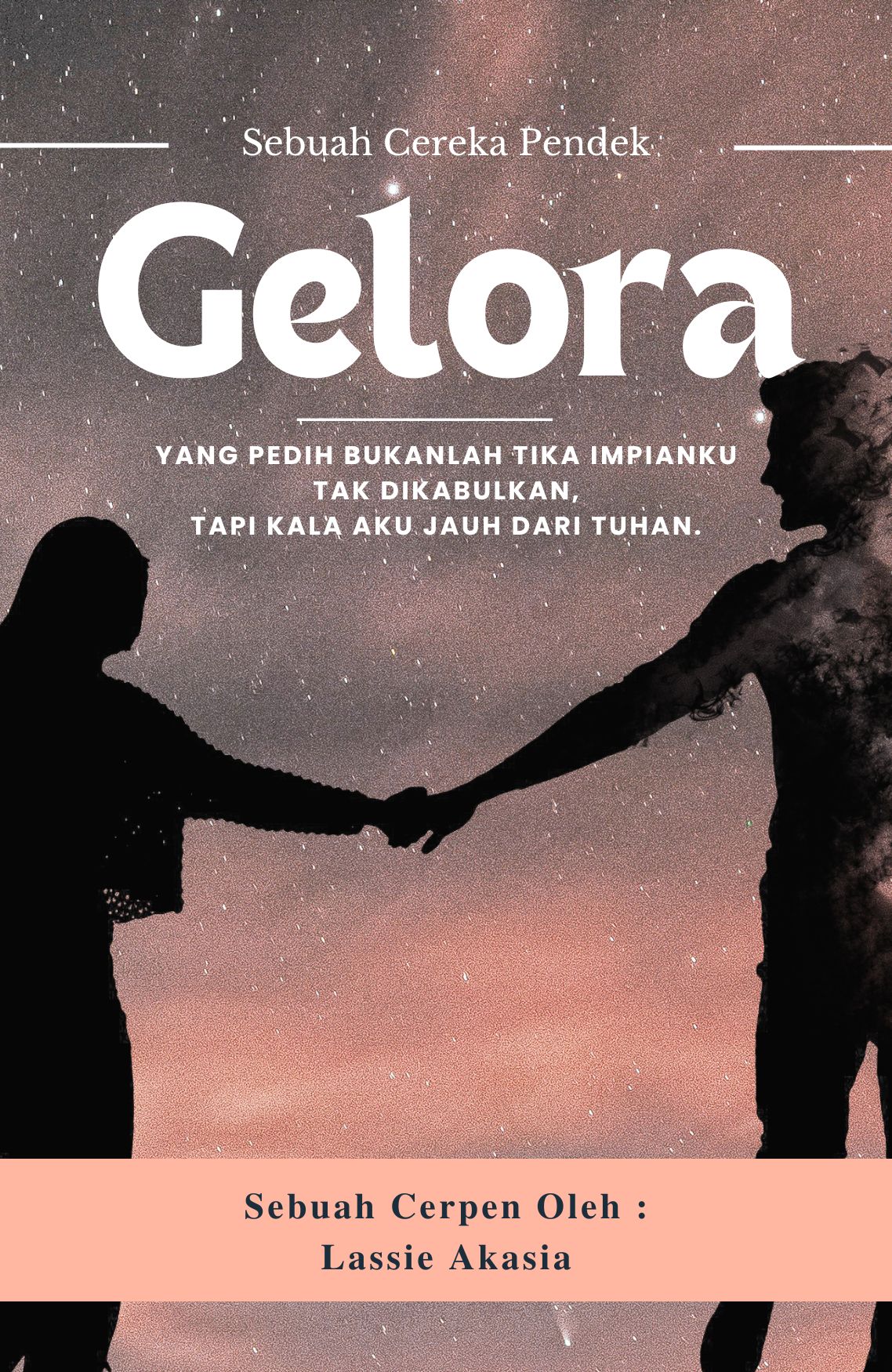

Gelora

Series

Series

1808

1808

Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Dunia. Jika tiada turun dan naik, bukan dunia namanya. Isu politik. Isu perniagaan. Pangkat. Harta dan kekayaan. Keputusan dan peperiksaan. Pelajaran. Kebahagiaan dan perasaan. Bukan pada bicaranya tapi pada keadaannya.

“No state in this life is ever stable.” Begitu tutur seorang ustazah yang lahirnya di bumi Mesir namun kini begitu fasih berbahasa Inggeris, Yasmin Mogahed.

Tiada keadaan dalam dunia ini yang stabil. Carilah ke mana pun. Sebesar mana pun. Apatah lagi yang kecil. Hatta yang isi padunya padat. Apatah lagi yang tidak lebih mampat daripada itu. Yang ketat. Atau yang longgar. Yang dalam. Atau yang dangkal.

Lalu kisah ini bukan berkisar soal turun naiknya dunia. Tapi lebih besar daripada itu, turun naiknya yang berkaitan dunia lebih besar. Turun naiknya keadaan ini bukan di dunia fana. Tapi turun naiknya yang menyentuh dunia sebenar. Bukan dunia bawah pijakan kaki ini. Tapi dunia yang telah berada di masa depan walaupun kita sendiri belum menjejakkan kaki ke masa depan.

Dunia yang terasa begitu bergelora. Dalam gelora, turun dan naik adalah keadaan. Keadaan yang terlalu laju. Tidak mampu diukur berapa cepat yang turun dan berapa cepat yang naik. Gelora bukan hanya ada pada ombak. Kerana ombak sering bergelora. Ganas. Namun gelora yang paling mengganas itu, tidak mampu dilihat mata kepala. Tidak mampu disentuh jari tangan. Tidak mampu sekali-kali. Gelora itu abstrak. Tidak konkrit.

Turun naiknya iman. Gelora di dalam dada. Mampukah sesiapa yang lain membacanya? Mampukah mereka melihatnya? Mampukah mereka menyentuhnya? Tidak! Dalam nyata atau dalam mimpi, tidak! Kenyataannya si penanggung gelora, hanya dia mampu merasa. Kiriman apakan itu Tuhan?

Felissia. Berjalan perlahan menelusuri deretan kedai papan yang kelihatannya lama. Menuju ke jeti kecil di hujung kampung. Tangan yang kesejukan, diseluk ke dalam poket baju berwarna hitam biru. Baju serap haba yang setia melindungi tubuhnya daripada kesejukan.

Bukan sepoi-sepoi angin bahasa yang menerpa, tetapi angin kencang yang tidak sabar menampar roma kulitnya yang terdedah. Dia melangkah sehingga ke hujung, menjejak jeti buatan kayu yang kelihatannya sudah bertahun-tahun dimamah usia. Permukaan laut yang bergelora di bawah sana dipandang dengan jiwa yang turut bergelora. Sehingga dia gagal mengemudi bahtera iman di dalam lautan jiwanya yang bergelora itu.

Gelombang ombak yang menyerang tebing-tebing kayu tepi jeti itu jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan gelombang yang menyerang tepian kolam hatinya. Gelombang itu jauh lebih dahsyat. Setenang apa pun wajahnya, tidak sama dengan apa yang bermain dalam dadanya itu. Biarpun dibelah dan dikeluarkan segala jantung, hati serta paru-parunya, gelora yang dirasa takkan mampu ditatap mata.

“Ah!!!” Jeritannya kuat. Malangnya jeritan itu tenggelam dalam bunyi gelora laut yang membawa suara deruan dan angin pantai. Kulit pipinya basah, dituruni setitis air mata akibat gelora lautan hati.

“Sakit. Aku sakit! Kau tahu? Ada sesiapa tahu?” Bergema jerkahannya di tepian tebing laut itu. Namun suaranya yang perih hanya dibalas oleh bunyi laut yang tidak jemu berkata-kata dalam bahasanya. Tangannya digenggam kuat. Dadanya ditumbuk perlahan.

“Baik aku mati! Aku tak nak buat apa-apa lagi. Aku nak berhenti!!” Marahnya. Gelora kemarahan yang tak mampu dikawal, membuat jiwanya semakin bergelora. Lalu jiwa yang bergelora itu diterjemah ke dalam bentuk kerja.

Hasilnya, tubuhnya jatuh ke dalam lautan yang bergelora. Gelora yang mengganas bersama permukaan laut yang turun naik dan bergelombang, membenam tubuh Felissia ke dasar lautan. Dalam. Lalu seketika, gelora yang berpusar di bawah lautan bersama turun naiknya gelombang memukul tubuhnya kembali ke permukaan. Nafas ditarik sesaat dua. Sekali lagi putaran masa membiarkan dia timbul dan tenggelam. Turun ke dalam lautan, naik semula ke permukaan.

Felissia panik dan keresahan. Tekaknya terasa payau menelan air lautan. Masin! Semakin ditelan, semakin dahaga. Begitulah dunia! Gelora dan gelombang yang paling besar menyerang. Akhirnya tubuhnya terus tenggelam dan matanya terpejam. Perasaannya sejak tadi tidak mampu ditafsirkan. Jika ingin mati pun payah, apatah lagi selepas mati? Saat ini matanya terpejam rapat dan dibiarkan tubuhnya tenggelam. Dia terus merelakan keganasan lautan menghentam tubuhnya berkali-kali. Namun tiba-tiba terdengar satu suara memanggilnya.

Serta-merta matanya terbuka semula bersama nafas yang dihembus kuat. Keadaan sekelilingnya dipandang. Dia tergamam. Pelik. Tamim. Wajah itu tersenyum. Senyumannya menenangkan seketika jiwa Felissia yang bergelora.

“Dah bangun?” Tamim mengusap lembut rambutnya. Pantas, Felissia memegang kepala yang terdedah. Ke mana hilangnya tudung? Adakah dia telah diselamatkan daripada lautan yang bergelora tadi? Mengapa Tamim yang berada di hadapannya? Mengapa dibiarkan kepalanya tanpa tudung? Dan berani-berani sahaja Tamim menyentuh rambutnya tanpa dia rela?

“Kenapa muka berkerut? Marah?” Senyum Tamim jadi gelak, bagaikan mengejek.mSemakin berkerut wajah Felissia. Dia berusaha duduk. Sangkanya dia sakit. Rupanya tidak. Wajah Tamim dipandang geram pula.

“Awak buat apa kat sini? Saya kat mana?” Soal Felissia.

“Awak kat dalam laut yang bergelora.” Ejek Tamim dengan sisa tawa.

“Tak betul!” Sergah Felissia kasar. Dia sakit hati dengan tawa Tamim.

“Awak yang tak betul!” Balas Tamim turut kasar. Tamim berdiri. Tubuhnya dipeluk. Pandangannya dikalihkan. Bergelora pula jiwanya memandang perempuan yang tegar berputus asa dengan kehidupan. Sanggup dia bunuh diri? Mahu terjun ke Neraka ? Sia-sia sahaja!

“Dua puluh lima tahun Tuhan beri hidup. Awak buang semuanya dengan pengakhiran yang begitu bodoh.” Marah Tamim, membuatkan Felissia terdiam. Benarkah Tamim yang menyelamatkannya daripada lautan bergelora itu? Tapi bagaimana Tamim tahu yang dia bunuh diri? Kenapa tidak bersangka yang dia terjatuh sehingga lemas?

“Awak tak faham gelora dalam jiwa saya!”

“Laut juga bergelora! Tapi seorang nakhoda kapal tidak berputus asa dengan sengaja menebuk lubang pada dinding kapalnya agar karam ke dalam lautan. Awak letak iman awak di mana?” Sergah Tamim sambil berpendar memandang Felissia semula.

“Saya bukan nakhoda kapal, Tamim. Malah lautan dalam jiwa saya lebih dahsyat daripada gelora lautan tu.” Suara Felissia mengendur. Tanda sebenarnya dia tidak rela menjelaskan apa-apa. Tamim tidak akan memahami. Yang merasa, cuma dia seorang sahaja. Orang lain hanya mampu berkata-kata. Seolah-olah mereka arif tentang setiap hal dalam hidupnya.

“Awak sengaja mencipta alasan. Mungkin, awak dah tak percaya pada Tuhan. Sebab tu awak sengaja mencampakkan diri ke dalam lautan.” Tamim juga ikut merendahkan nada suaranya apabila dia melihat raut hiba Felissia.

“Tamim, awak ke yang selamatkan saya daripada laut tu?” Felissia menggoncang lengan Tamim tanpa peduli yang Tamim itu adalah lelaki bukan muhrimnya. Sepantas kilat Tamim merentap kasar tangannya daripada pegangan Felissia. Mencerlung anak matanya menikam anak mata Felissia. Garang. Jari telunjuk Tamim sudah tegak, tepat pada wajah Felissia.

“Awak dalam keadaan bahaya!” Tamim tidak mempedulikan soalan Felissia tadi.

“Apa yang awak cakap ni, Tamim?” Sergah Felissia seraya menampar kasar tangan Tamim yang berada di hadapan wajahnya. Tangan itu, Tamim jatuhkan kembali ke sisinya. Tamim senyum tiba-tiba. Manis. Membuatkan perasaan Felissia jadi ribut daripada bergelora. Keliru.

“Awak tinggalkan saya sebab siapa?” Soal Tamim. Felissia pegang kepala. Matanya dipejam rapat. Dunia mindanya terasa berpusing pada arah yang satu.

“Lalu, awak tinggalkan Dia pula. Awak manusia yang macam mana? Awak kata awak hanya nak setia pada Dia?” Sinis pertanyaan Tamim. Manakala Felissia pula semakin terkedu diterpa persoalan-persoalan Tamim tadi. Jiwanya terasa sesak dan sebak.

Kenapa Tamim bertanya sebegitu? Mengapa Tamim yang ditinggalkan kerana Allah suatu waktu dahulu kini mengingatkannya kembali? Ya benar, dia meninggalkan Tamim dengan niat suci mencari cinta Ilahi.

“Sudahlah Tamim! Awak tak faham apa-apa.” Felissia cuba memarahi Tamim namun suaranya tidak kedengaran. Kemarahan itu hanya terlepas dalam kepala otaknya sahaja. Tamim masih berwajah tegang di hadapannya.

Perasaan Tamim ibarat bom atom yang melanda Hiroshima, bahkan lebih kuat lagi ledakannya. Urat-urat saluran darah dalam tubuhnya terasa menyempit lalu menambahkan kelajuan aliran darahnya. Marah dengan tindakan seorang gadis alpa.

“Manusia bukan alasan untuk awak berhenti.”

“Awak tak faham!” Kali ini jeritan suara Felissia melantun di segenap penjuru bilik. Tamim menampar pipi Felissia. Felissia pejam mata. Nafasnya terasa sesak secara tiba-tiba. Hitam. Kelam. Pandangannya tidak lagi bersuluh cahaya. Felissia terasa seluruh tubuhnya basah. Nafas ditarik dan dihembus dalam keadaan cungap. Lelah. Perih. Letih. Segala-galanya menjadi maharaja perasaannya.

“Felissia!” Dia terdengar namanya diseru. Felissia membukakan mata yang terasa perit. Sekujur tubuh Alwi, sahabat dunia akhiratnya berenang dengan gembira di sebelah. Dalam keadaan bergelora itu, Alwi seolah-olah begitu bahagia. Tubuhnya berpusing-pusing dihentam gelora ombak di dasar lautan.

“Berenang. Berenang macam ni!” Alwi menjadi guru buat seketika. Gaya berenang ibarat duyung ditunjukkan buat Felissia. Dalam hiruk pikuk pukulan ombak nan ganas di bawah lautan, suara Alwi begitu jelas menampar gegendang telinga. Felissia merasa aneh.

“Salah! Bukan begitu, begini. Ini lebih selamat!” Tiba-tiba muncul seorang perempuan entah daripada mana. Felissia terasa nafasnya semakin pendek. Namun garis-garis kedutan di dahi Alwi dilihat dengan jelas.

Alwi seolah tidak berpuas hati dengan perempuan yang baru muncul di sisi mereka berdua. Perempuan itu berenang bersama pakaian renang dan gas oksigen. Tapi Felissia pula - rasanya mati bakal menjemputnya pergi.

“Felissia, jangan mati! Sini ikut aku. Aku lebih selamat. Cara kau berenang buat kau hilang nikmat udara dan hidup.” Saat Felissia hampir saja melelapkan mata dan pasrah pada segalanya, muncul Wazir si abang sulung. Felissia terasa fikirannya semakin kusut.

“Tuhan! Apa ini semua? Tidak puaskah Engkau hantarkan aku dengan dugaan. Tidak puaskah Engkau mengirimkan insan yang sentiasa menjatuhkan semangatku dalam berjuang kepadaMU? Tuhan, kenapa aku diuji sebegini? Apatah lagi hanya untuk aku mati, terlalu sukarkah? Mengapa dikirim mereka semua kepada diriku?” Otak Felissia terasa sempit dan padat.

Minda dan akalnya berpusing dalam bercelaru. Tangisannya dihamburkan. Namun semuanya bercampur dengan air laut yang masih bergelora. Alwi, si perempuan dan abangnya pula terus berenang dengan selamat meredah segala gelora itu. Melihat mereka bertiga yang begitu bahagia berenang, Felissia mengumpul kekuatan.

Dia mahu buktikan yang dia juga punyai gaya tersendiri yang akan menyelamatkan dirinya daripada kelemasan. Nafasnya ditarik sedalam yang mampu. Dengan kegigihan yang ada, akhirnya Felissia menggagahkan dirinya. Tangannya diayun walaupun payah. Dia menyelusuri arus dasar lautan itu dengan susah. Tekaknya pula semakin perit menelan air laut yang masin.

Tiba-tiba, ada satu cahaya bersinar menerangi lautan yang gelap itu. Gelora yang seakan-akan mahu menelan nyawa Felissia sebentar tadi juga mulai tenang. Felissia terdiam. Renangannya tidak lagi diteruskan. Dia terpersona. Pandangan matanya seolah-olah baru tersingkap. Melihat ruang sekeliling di bawah lautan itu yang indah. Kelihatan sekumpulan ikan kecil berwarna-warni turut berenang di sekelilingnya. Mereka gembira, mengalunkan tubuh senada dengan alunan ombak dalam lautan itu.

Di bawah sana, ada tumbuh-tumbuhan yang turut mengikut rentak tarian ombak. Apabila desiran ombak memukul ke kanan, tumbuh-tumbuhan itu juga bergerak ke arah yang sama. Felissia terpukau. Menyedari betapa mudah hidupnya jika dia pandai menyamakan rentak tubuhnya dengan irama paluan ombak itu. Dia seperti tersedar yang hakikatnya dia tidak perlu berlari.

Tidak perlu juga dia takut dengan gelora ombak itu. Tika ada ganasnya, ada juga tenangnya. Saat gelap lautan itu datang, terangnya juga ada. Ketika dia merasakan dunia di bawah lautan itu kelam dan menakutkan, sebenarnya hanya dia yang tidak nampak betapa indahnya dunia di sekelilingnya itu.

Ah, Felissia merasakan dirinya bodoh. Menyerah pada takdir ibarat membiarkan dirinya lemas di dalam lautan yang hakikatnya indah itu. Buta pada hatinya telah menyebabkan matanya juga tidak dapat melihat dunia sebenar.

“Felissia!” Satu suara kedengaran kuat tiba-tiba. Menyentakkan Felissia yang tadinya tenggelam dalam keindahan lautan ciptaan Tuhan di sekelilingnya. Dunianya berubah gelap. Tiada lagi ikan yang berkejaran. Tiada lagi bunyi pukulan ombak di dasar lautan. Hanya, lidahnya sahaja yang masih terasa payau. Seolah-olah masih menghirup air lautan itu tadi.

“Felissia, tolong bangun!” Felissia merasakan bahunya disentuh dan digoncang lembut. Dahinya berkerut-kerut. Cuba memaksa matanya terbuka, namun kelopak matanya itu terasa berat. Seolah-olah ada gam yang menjadi penyantum.

“Encik, sabar. Keadaan dia dah stabil. Nanti dia bangun.” Ada suara asing menyapa gegendang telinga Felissia. Dia tidak tahu siapa pemilik suara itu.

“Tapi... dah dua hari dia tak sedarkan diri.” Semakin lama, Felissia semakin mengenali suara asal yang mengejutnya tadi. Dia yakin benar, suara itu milik Tamim. Lelaki yang pernah berusaha menagih cintanya.

Lima tahun Tamim menunggunya. Dia meninggalkan Tamim kerana alasan hijrah demi mencari cinta abadi. Tidak mahu lagi ada ikatan yang tidak halal antara mereka. Namun siapa sangka, akhirnya ikatan itu tersimpul rapi sebagai sepasang suami dan isteri.

Dan semenjak mereka bersatu, Felissia merasakan dunianya tidak habis-habis dipukul ujian demi ujian. Hingga akhirnya dia membuat keputusan yang paling dungu. Iaitu untuk terjun ke dalam laut demi mengakhiri hayatnya.

“Encik kena bersabar. Kunci untuk semuanya, sabar.” Doktor itu menekankan perkataan sabar itu sekali lagi. Felessia merasakan kata-kata doktor itu seperti ditujukan kepada dirinya. Sabar, namun dia yang tidak punyai kesabaran itu tidak mampu bersabar. Gelora ujian itu seolah-olah sudah menggoncang seluruh kesabaran yang dia punyai. Felissia menarik nafas dalam-dalam.

Walaupun sukar, namun dia tetap memaksa matanya agar terbuka. Perlahan-lahan, bias cahaya mencuri masuk ke dalam kornea mata. Keningnya berkerutan. Menahan perih silau pada pandangannya kerana sudah terlalu lama dia menatap gelap dalam pejamnya.

Apabila matanya terbuka, wajah pertama yang dia lihat adalah seorang lelaki berkumis tebal di sisi katil. Lelaki itu berkaca mata bingkai hitam. Kulit mukanya putih kemerah-merahan. Mata lelaki itu sembap dan bengkak. Mungkinkah kerana terlalu banyak menangis? Felissia tertanya-tanya.

“Felissia!!” Tamim hampir menjerit. Tidak menduga isterinya akan sedar pada saat itu juga. Tanpa membiarkan walau sesaat pun terus berlalu lagi, Tamim cepat-cepat mendakap bahu Felissia. Dia memeluk tubuh itu dengan kuat. Dahi dan pipi Felissia turut dihadiahkan ciuman lembut. Air matanya gugur berjuraian. Mengalir dan menitik jatuh pada wajah Felissia yang rapat dalam pelukannya.

“I minta maaf. I janji akan cuba memahami You.” Suara Tamim kedengaran hiba. Felissia bungkam. Dia seperti baru teringat akan sesuatu selepas mendengar permintaan maaf yang Tamim pinta. Curang.

Ya. Tamim telah curang kepadanya. Lima tahun yang pernah Tamim guna untuk mengejarnya, lelaki itu lupakan hanya kerana anak. Sebab itu Tamim curang. Alasan mahukan zuriat daripada seorang perempuan lain benar-benar telah menghancurkan hati Felissia. Namun, Felissia merasakan itu hanya alasan Tamim di sebalik kecurangan lelaki itu.

“I tak kisah kalau Tuhan tak bagi kita anak. I janji takkan cari perempuan lain. I janji.” Seperti mana Tamim pernah mengukir janji saat menagih kasihnya dulu, begitulah Tamim berjanji lagi hari ini. Hati Felissia pedih. Namun dia yakin apa yang dilaluinya sepanjang berenang di bawah lautan yang bergelora tadi telah mengajarnya sesuatu.

Pasti, ujian yang Allah beri ini untuk menyedarkannya. Bahagia bukan miliknya, kerana bahagia itu bukan milik dunia. Maaf ingin dia berikan kepada Tamim. Tapi bukan bererti dia bakal bersabar lagi, menelan duka yang Tamim taburkan dalam hidupnya.

“Bila I sihat, kita bincang lagi ya? I nak tidur.” Felissia tidak mempedulikan kata-kata Tamim tadi. Dia terus memejamkan matanya semula. Dalam bayangannya, dia teringatkan Wazir dan Alwi yang mengajarinya berenang tadi.

Luluh hati dan perasaannya apabila mengenangkan yang Wazir sudah lama pergi. Baru dia ingat, kerana permintaan Wazirlah akhirnya dia menerima pinangan Tamim. Tamim dan Wazir bersahabat baik sejak zaman sekolah.

Abangnya meninggal dunia kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya beberapa bulan lepas. Alwi pula? Alwi jauh merantau di negara orang, masih sibuk menyambung pengajiannya di peringkat Master pula. Sudah berbulan-bulan lamanya Alwi tidak berhubung dengannya.

“I know I was wrong, Fel. Tapi I terpaksa.”

“Encik, stop it. Isteri Encik perlukan rehat sebab tekanan darah dia agak tinggi.” Doktor lelaki yang sedari tadi hanya menjadi pendengar di situ terus menyampuk. Dada bidang Tamim ditolak lembut. Meminta agar Tamim meninggalkan ruang wad tersebut dan memberikan ruang buat Felissia menenangkan diri.

Kes Felissia bukan kes ringan. Wanita itu hampir mati kerana tertekan dengan keadaan sekeliling. Doktor itu risau jika pesakitnya bertindak mahu mengakhiri nyawanya buat kali kedua. Tamim yang memahami, akhirnya menganggukkan kepalanya.

Dia menunduk lemah. Memandang kaki yang hanya disarungkan selipar jepun biru putih. Gerun untuk terus mengganggu Felissia jika isterinya bakal bertindak bodoh lagi. Sedar dia yang bersalah. Rumah tangga yang dijanjikannya akan bahagia buat mereka, akhirnya menjadi seperti neraka dalam hidup Felissia. Neraka dunia yang azabnya tetap tidak tertanggung. Tamim tahu

dia yang gagal menjadi seorang suami.

Selepas puas dia meraih kasih Felissia dan berjanji untuk menjadi imam sejati, akhirnya dia sia-siakan janji itu. Hidup mereka yang pada awalnya bahagia, bertukar menjadi derita. Semuanya gara-gara meletakkan Tuhan di tempat yang paling terkebelakang dalam hidupnya dan Felissia.

Selepas Tamim beredar daripada wad itu, doktor tadi mendekati Felissia. Dia berdehem kecil. Berharap Felissia mendengarinya walaupun wanita itu tidak membuka mata. Ada kata-kata yang ingin disampaikannya buat wanita itu.

“Saya tahu, saya takkan faham gelora yang melanda hati dan perasaan awak. Tapi jangan hanya kerana seorang lelaki, awak sanggup menggadai nyawa awak yang terlalu berharga.” Nasihat doktor itu. Felissia membuka mata. Berkerut-kerut dahinya memandang muka doktor itu. Geram kerana gelora dalam dadanya yang tidak mampu difahami orang itu tetap juga mahu

diperkatakan.

“Bukan sebab lelaki!” Dia membantah. Memang dia akui, bukan hanya Tamim seorang yang menyebabkan dia sanggup mahu meragut nyawanya.

“Sebab suami?”

“Diamlah!” Marah Felissia. Benci untuk terus memandang muka doktor lelaki itu, dia menoleh mukanya ke sisi. Doktor itu mengeluh dan mengangguk. Kemudian dia menyerahkan sebuah buku kepada Felissia.

“Pagi tadi ada pelawat datang masa saya tengah periksa keadaan awak. Katanya, namanya Hafsah. Dia suruh saya serahkan buku ini pada awak.” Ujar doktor itu. Mendengar nama Hafsah meniti di bibir doktor itu, biji mata Felissia terus memerah. Teringatkan Hafsah, ustazahnya yang telah lama ditinggalkan tanpa khabar berita semenjak dia membina rumah tangga dengan Tamim.

Felissia mula melupakan dunia di mana tempat dia belajar agama selepas hidup dengan Tamim. Padahal dulu dia pernah meninggalkan Tamim kerana mahu mendekati agama. Namun kemewahan harta dan kasih sayang yang Tamim limpahkan buat dia lupa yang dunia ini bukan segala-galanya. Dia cuba kembali kepada agama hanya selepas diuji kandungannya keguguran buat kali pertama.

Bersungguh-sungguh dia bermunajat. Makkah juga sudah menjadi tempatnya bertamu selama beberapa kali dalam berdoa. Namun dia hampa kerana Tuhan seperti tidak mahu menjawab segala doanya. Empat kali dia mengandung sepanjang mendirikan rumah tangga dengan Tamim, namun dia kehilangan keempat-empat anaknya.

Apa yang lebih menyedihkannya, kandungan terakhirnya sudah mencecah usia tujuh bulan ketika dia mengalami keguguran. Sebulan selepas itu, Felissia mendapat tahu yang Tamim curang di belakangnya. Ibu dan bapa Tamim pula seolah-olah menyokong perbuatan anak mereka. Hati insan mana yang tidak remuk diuji sebegitu?

“Terima kasih.” Ucap Felissia selepas mengambil buku yang diserahkan oleh doktor lelaki tersebut. Doktor itu hanya menganggukkan kepala. Kemudian berpaling ke belakang, meninggalkan Felissia sendirian kembali di dalam wad yang sunyi itu. Felissia bangkit duduk. Tubuhnya disandarkan lemah pada kepala. Buku di tangannya, dia pandang. Baru dia sedar, buku itu hakikatnya adalah sebuah diari milik Hafsah. Dia mula membaca helaian pertama diari itu.

“Adik Yang Hilang.” Begitulah tulisan Hafsah. Buat seketika, Felissia tenggelam. Membaca catatan diari dalam buku tersebut, hati Felissia dicucuk dengan perasaan pedih. Hafsah, ujiannya lebih kuat. Melalui kehilangan ibu dan bapa ketika baru berusia enam belas tahun, Hafsah tabah menjalani hidup demi membesarkan seorang adik tunggal.

Segala-galanya dilakukan dan dikorbankan demi adiknya. Namun akhirnya adik Hafsah pergi buat selama-lamanya kerana bunuh diri. Adik Hafsah pergi hanya kerana tekanan hidup yang miskin. Adik Hafsah tidak kuat meneruskan nafasnya di muka bumi ini hanya kerana ujian kegagalan dalam pelajaran dan masa depan yang gelap.

Bukan hanya kisah seorang adik, namun kehilangan cahaya mata yang sudah pandai membaca dan menulis menyebabkan hidup Hafsah menjadi semakin perih. Ditambah lagi dengan keadaan suami yang masih tidak sembuh daripada penyakit kanser sehingga hari ini.

Tapi Hafsah masih di sini, berdiri sendiri kerana Ilahi. Kerana Hafsah sedar, dunia ini bukan miliknya, termasuk nyawanya. Dia tidak pinta dilahirkan, begitu juga dia tidak berhak meminta bila nyawanya akan dihentikan. Dia di sini sebagai seorang hamba Ilahi, bukan sewenang-wenangnya menjadi hamba kepada perasaan dan emosi. Felissia tersentak seketika. Merenung dirinya sendiri. Jika mahu membandingkan keperitan ujian yang dilaluinya dengan Hafsah, dia pasti dia kalah.

Namun kenapa harga nyawa dan imannya jauh lebih murah berbanding Hafsah yang diuji dengan lebih lagi?

“Jika kita mahu cerita tentang gelora, pasti setiap insan memiliki gelora mereka sendiri. Gelora di hati, gelora di jiwa. Ia hanya berkisar tentang emosi sedangkan Tuhan kita hanyalah Allah. Mungkin dalam tanpa kita sedar, kita telah mensyirikkanNYA dengan sesuatu yang tidak kita ketahui - perasaan dan emosi. Kita telah merasakan perasaan dan hati kita jauh lebih utama dan lebih besar dariNYA.

Kita telah beranggapan, Tuhan wajib memenuhi tuntutan jiwa dan perasaan kita. Namun kita lupa, DIALAH pencipta dan penguasa segala. Serahkanlah pada DIA, yang maha memegang setiap urusan dan perkara termasuklah perkara tentang hati kita. Maka kita akan menjadi setenang-tenang hamba. Dan pada waktu itu barulah - yang tenang pasti menang.”

Felissia terdiam lama. Dia termenung. Memandang dinding berwarna putih yang kosong di hadapannya. Sama seperti hatinya yang masih merasa kosong biarpun dia tersentuh dengan kata-kata Ustazah Hafsah dalam diari tersebut. Dia tidak tahu kata-kata itu Hafsah tujukan untuk siapa, tapi dia tahu kata-kata itu Allah tujukan pada dirinya kerana Allah mengizinkan dia yang membaca tulisan itu. Akhirnya diari itu ditutup. Bibirnya bergetar halus. Sambil meratibkan istighfar, empangan air matanya pula pecah.

“Ampunkan aku Tuhan. Kerana telah menjadikan gelora jiwa ini Tuhan dalam hidupku yang seperti tidak ber-Tuhan.” Pinta Felissia ikhlas. Ya. Dia perlu bertaubat. Dia perlu bangkit daripada hari ini. Biarpun nanti ada badai gelora yang lebih dahsyat, dia sudah bersedia. Kerana hidup ini bukan hanya tentang cara mencapai bahagia dan tawanya.

Bukan juga tentang perjuangan untuk senang dan senyumnya. Tapi tentang seorang hamba yang tidak pernah lekang dari ujian dan dosa dalam belajar menjadi hamba. Dan dalam ujian, ada kenikmatan. Dan dalam dosa, ada pengampunan.

“Sesungguhnya bersama kesulitan, pasti ada kemudahan.”

Share this novel