MENCARI SEIKAT SERUNI

Completed

Completed

5452

5452

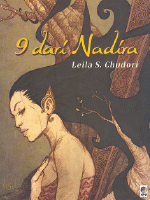

MENCARI SEIKAT SERUNI

Leila S. Chudori

Inikah hari terbaik bertemu dengan-Mu

Jakarta tidak memiliki bunga seruni. Tetapi aku akan mencarinya sampai ke ujung dunia, agar ibu bisa mengatupkan matanya dengan tenang. Ibu selalu berkata, jika dia mati, dia tahu apa yang akan terjadi. Yu Nina akan menangis tersedu-sedu (mungkin dia akan melolong); mas Arya akan membacakan surat Yassin dengan suara tertahan sembari mencoba mengusir airmatanya. Aku akan melakukan segala yang paling pragmatis yang tak terpikirkan oleh mereka yang tengah berkabung: melapor kepada pak RT, mengurus tanah pemakaman, mencari mukena, mengatur menu makanan dan botol air mineral untuk tamu, dan sekalian mencari kain batik. Terakhir, yang paling penting—yang selalu disebut-sebut Ibu—aku pasti mengais-ngais bungabunga kesukaan Ibu yang sulit dicari di Indonesia: bunga seruni putih. Dia tidak menyebut melati; juga bukan mawar merah putih. Harus seruni berwarna putih

“Kenapa seruni? Dan kenapa harus putih?” Ibu tidak menjawab. Dan aku tak pernah mendesaknya.

Ramalan ibu tepat. Itulah yang memang terjadi.

Kami menemui ibu yang sudah membiru. Wajah yang membiru, bibir yang biru keunguan yang mengeluarkan busa putih. Di atas lantai yang licin itu, aku tak yakin apakah ibu terlihat lega karena bisa mengatupkan matanya, atau karena dia kedinginan. Kami menemukan sebuah sosok yang terlentang bukan karena sakit atau terjatuh, tetapi karena dia memutuskan: hari ini, aku bisa mati.

Mungkin ibu tak pernah bahagia.

Atau mungkin dia merasa hidupnya memang sudah selesai hingga di sini. Mas Arya memeluk tubuh dingin itu tanpa suara. Aku hanya menutup mulut, sementara hatiku ribut. Tanganku sibuk. Aku menutup segala pertanyaanku dengan pragmatisme: bagaimana caranya mengangkat tubuh ibu dari lantai itu agar Ayah tidak melihat keadaan ibu yang serba biru. Jangan sampai Ayah melihat bahwa ini sebuah pernyataan dari Ibu. Selain itu, ibu harus segera diangkat karena dia pasti kedinginan. Lihat, warna biru itu semakin lama semakin ungu kekuningan. Sayup-sayup kudengar suara ibu: hari ini aku ingin mati.

Untuk sementara, aku merasakan ada ombak yang bergulung, menyesak dada. Tapi, aku memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengunci gudang airmataku. Aku memiliki kemampuan menekan kepedihan seberat apa pun agar hari yang penuh luka ini bisa segera selesai. Sementara aku sibuk bertanya-tanya kenapa ibuku memutuskan meninggalkan kami, tiba-tiba kulihat Yu Nina menyeruak dari kerumunan kami. Dia mengusir tangan-tangan yang menghalanginya. Astaga, tubuh sekecil Yu Nina bisa mendorong tangan para paman dan bibik yang sudah ikut berkerumun. Yu Nina menyerbu tubuh ibu yang terlentang. Tubuh ibu yang sudah diam dan tetap berwarna biru. Yu Nina melolong….tapi suaranya tak pernah keluar. Namun aku bisa mendengar lolongan Yu Nina hingga hari ini.

***

Amsterdam, Desember 1963.

Nadira menolak tubuhku. Nadira menolak susuku. Ini membuatku tak nyaman. Dia hanya memejamkan matanya sambil sesekali mengeluarkan rintihan kecil. Aku mendengar suara angin tajam yang menusuk-nusuk jendela. Angin Desember di Amsterdam sungguh murung. “wat een melancholische dag is het vandaag..”

Kuletakkan Nadira di atas tempat tidur kami (yang kami sebut tempat tidur sebenarnya hanya dua buah peti kayu yang kami rapatkan; di atasnya kami letakkan selembar kasur bekas). Nadira menolak segalanya. Susu. Tubuhku. Suara ayahnya. Gangguan kedua kakaknya: Nina yang bersuara nyaring. Arya yang tertib dan taklid.

Dari jendela, aku membayangkan sosok Bram merapatkan kerah jaketnya di keramaian Kaavelstraat. Meski pada musim panas, itu jalanan yang penuh, Bram dan aku selalu senang menyusuri Kaavelstraat hanya untuk satu hal: mencium bau rendang di halaman luar restoran Padang di pojok jalan; dan bau asap rokok kretek yang dijual oleh Andries..

Amsterdam kota yang kontradiktif. Amsterdam selalu rapi dan rajin membasuh diri, sedangkan penduduknya malas mandi. Bram Suwandi di antara mereka— seperti juga para penduduk Indonesia di sini—terlihat paling bersih, rapi dan rajin bertemu dengan air. Amsterdam juga serba kontradiktif, karena semasa kuliah, aku bisa mendapatkan dua tetangga yang posisi apartemennya sekaligus menunjukkan titik spektrum yang berlawanan. Johanna adalah seorang penganut Protestan yang ketat, yang rajin ke gereja dan rak bukunya penuh dengan buku-buku renungan Ilahiah; sementara Bea adalah gadis Belanda yang pada hari pertamaku di Amsterdam mengajak si gadis Indonesia yang semula dianggapnya pemalu ini, menyusuri rumah-rumah lampu merah, hanya agar aku kelojotan. Dia begitu kepingin tertawa hingga terbungkuk bungkuk melihat seorang gadis Asia yang menjerit melihat suasana Rosse Buurt Red Light District.

Ternyata reaksiku membuat dia kecewa. Aku melalui jalan itu dengan santai, malah banyak bertanya dan ikut duduk berbincang dengan Anneke, Carla dan Elise sembari berbagi rokok, mendengarkan tentang langganan mereka. Aku tersenyum mengingat itu semua. Hingga kini, Johanna dan Bea tetap temanku terbaik di apartemen ini, setiap kali Bram ke luar kota. Meski berbeda ideologi dalam hidup, merekalah yang membantu pernikahanku yang dilangsungkan dengan begitu sederhana di kota ini. Jauh dari orang tua dan jauh dari suara-suara kekeluargaan dan bau rempah-rempah yang meruap dari masakan Indonesia.

Kulihat lampu-lampu jalanan sudah lengkap menerangi jalanan. Pada saat ini, Bram pasti sudah turun dari metro bersama ratusan warga Amsterdam lain yang memilih untuk meninggalkan sepedanya di apartemen masing-masing. Setelah menerjang angin dingin mencari berita di siang hari, dia akan pulang sebentar, lalu berangkat lagi ke De Groene Bar hingga dini hari.

Suara derit pintu apartemen menandakan Bram sudah di dalam apartemen. Aku sudah tahu, pipinya yang dingin itu akan terasa tebal, empuk dan berwarna biru kehitaman oleh janggutnya yang segera saja tumbuh begitu pisau cukup menerabasnya setiap pagi. Bram menutup pintu. Dia tampak lelah.

Tapi matanya tetap bersinar.

“Ada apa?” Bram memandangku tanpa senyum.

“Nadira agak aneh….”

“Aneh kenapa?”

“Dia menolak susuku…”

Bram membuka sepatunya satu persatu dan mencopot kaus kakinya. Lalu dia segera mencuci tangannya dan menggosoknya dengan sabun seolah sabun itu bisa menggusur jutaan bakteri Amsterdam. Akhirnya setelah yakin seluruh tubuhnya bersih, Bram menyentuh dahi Nadira.

“Tidak demam…” gumamnya, “kenapa… tadi kamu makan apa? Ayo schatje…..wat scheelt jou...”

Aku mencoba mengingat-ingat. Tidak ada yang aneh, telur, sedikit kentang dan sayuran. Akhir bulan seperti ini, lemari es kami hanya berisi beberapa potong sayur dan buah. Persediaan daging sudah menipis dan itu semua aku siapkan untuk Bram dan anak-anak. Bram memegang dahi dan pipi Nadira.

“Dia tidak demam….”

Tiba-tiba Bram mendengus. Aku juga mencium bau sangit. Dengan gerak cepat kubuka selimut Nadira. Kotoran Nadia merembes kemana-mana. Warna kusam sepre berubah menjadi coklat. Tanpa banyak kata, kami gerabak gerubuk membersihkan seluruh tubuh Nadira yang sudah belepotan. Dengan tangkas, Bram mengangkat sepre dan mencemplungkannya ke ember. Pipiku basah, tapi segera kusembunyikan. Kami tak mampu untuk cengeng.

“Aku telpon Jan…”

“Jangan!” Bram berseru. “Hutang kita sudah numpuk! Hoeft niet.”

Aku duduk mengganti celana dalam Nadira. Dia hanya melenguh, lemah. Nadira masih menolak susuku. Aku tetap berpikir keras makanan apa yang menyebabkan Nadira menolak susuku.

Jam dinding berbunyi delapan kali. Setiap dentangnya berbunyi bersama

detak jantungku.

“Aku antar Nina dan Arya tidur dulu….”kata Bram tanpa mengeluarkan solusi apa-apa. Suaranya muram, dan terasa menekan rasa cemas. Aku menggendong Nadira. Dia menyandarkan kepalanya yang bundar dan bagus yang diselimuti rambut hitam tebal itu ke pundakku. Nadira. Hanya beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mesin tik Bram dari kamar makan. Lalu suara jari-jari yang asyik itu sesekali diselingi deru angin bulan Desember.

“Kalau dia sudah tidur, artinya dia tidak apa-apa…” terdengar suara Bram di antara riuhnya mesin tik.

Nadira memang sudah terlelap. Tapi dia belum minum apa-apa. Aku meletakkan Nadira di atas tempat tidur tanpa seprei. Aku meletakkan Nadira tanpa setetes pun air susu di dalam tubuhnya. Aku mengelus-elus pipinya, sekaligus mengusir-usir airmataku yang memaksa keluar.

***

Jakarta, Desember 1991

Bunyi geremengan surat Yasin itu terdengar seperti dengung lebah yang mengusap hati. Saling bersahut, merubung dan memagari ibu. Dari jendela dapur, aku melihat lautan peci dan kerudung hitam yang duduk berbaris rapi seperti iring-iringan semut hitam. Tampak Ayah dan kak Arya membacakan Yasin di dekat kepala ibu, seolah ingin menjaga seluruh jasad ibu dari gangguan siapa pun. Di tangan Ayah, aku melihat seuntai tasbih berwarna coklat tua; aku belum pernah melihat tasbih yang kelihatan sudah tua itu. Di belakangnya Kakek dan Nenek Suwandi membaca Yasin dengan suara yang lebih halus. Orang tua Ibu sudah wafat beberapa tahun silam.

Aku masih bisa mendengar sedu sedan Yu Nina di kamar ibu. Lalu terdengar beberapa bibik yang mencoba menenangkan dia, agar kecenderungannya untuk histeris segera reda.

Alangkah leganya jika kita punya kemampuan ekspresif seperti Yu Nina.

Alangkah bahagianya bisa memantulkan kembali apa yang sudah memenuhi dada. Darimana dia bisa belajar menjerit, menangis dan sesenggukan berkepanjangan seperti itu? Ibu pernah mengatakan, sejak lahir Yu Nina memiliki pabrik airmata di beberapa kantung matanya. Apa saja yang tak terpenuhi akan menyebabkan kantung airmatanya serta merta produktif. Alangkah enaknya. Apakah karena aku lahir sebagai anak terakhir, makanya ibu kehabisan persediaan kantung airmata?

Beberapa ibu dari kompleks tempat tinggal orangtuaku menjerit kian kemari menyiapkan minum alakadarnya dan sesekali meminta persetujuanku yang, entah oleh siapa, diangkat sebagai “pimpro” dari acara belasungkawa ini. Sebuah mobil Kijang mencericit masuk. Winda, salah seorang sepupuku yang keranjingan menjadi nyonya repot itu turun dari mobil dan berteriak meminta bala bantuan. Seketika, tiga atau empat pembantu menyambut Winda yang ternyata membawa beberapa baskom bunga melati. Tiba-tiba, untuk kali pertama, ada rasa panas yang membakar hatiku. Siapa yang memesan melati di hari kematian ibuku?

Aku mendekati Winda, “siapa yang memesan melati?”

Aku terkejut mendengar suaraku seperti siraman air es. Dingin. Dingin.

Padahal aku tahu betul ada api yang tengah berkobar. Dadaku menggelegak. Winda menatapku terkejut. Bibirnya yang mungil hanya bergerak. Dia tahu betul aku jarang marah.

“Siapa?”

Suaraku menekan. Winda tak berani bernafas.

“Aku pikir.....”

Tiba-tiba saja, entah dari mana, ada tangan yang langsung saja meraih baskom yang penuh dengan tumpukan melati itu. Dan entah bagaimana, baskom melati terpelanting dan terdengar bunyi gedumbrangan di lantai. Ratusan kuntum melati kecil yang bernasib sial itu jatuh terburai-burai bersamaan dengan jatuhnya suara cempreng baskom yang terbuat dari kaleng itu. Bersamaan dengan suara berisik itu; geremengan surah Yasin di dalam terhenti seketika. Aku tak kuat lagi. Aku baru menyadari, ternyata tanganku yang menyebabkan bunyi ramai itu. Dan entah bagaimana, hanya dalam beberapa detik aku sudah berlari dan berlari meninggalkan ke belakang. Aku berlari diiringi tatapan heran ratusan pelayat. Seruni. Kemana aku bisa mendapatkan bunga seruni yang selalu diinginkan ibu?

***

Amsterdam April, 1957

De Groene Bar selalu menjadi tujuan Bea dan aku jika kami ingin bertingkah semaunya. Lebih tepatnya: jika Bea sedang gatal ingin lelaki dan aku sedang haus mencari alkohol. Kami memang baru saja mendekam seharian dengan “Sense and Sensibility” karya Jane Austen, sebuah novel yang harus kami diskusikan besok, sementara aku heran sekali kenapa tahun pertama kami dijejalkan oleh novel-novel karya penulis Inggris abad 19 yang selalu mengkhawatirkan jodoh dan harta. Bea dan aku mulai gelisah. Austen membuat kami resah dan bosan. Kelihatannya aku butuh lelaki dan alkohol. Bea menyeretku sembari berbisik. Asap rokoknya mengepul menghambur ke mukaku. Dia membisikkan satu nama di telingaku sembari cekikikan.

Mendengar usulnya, aku malah tak bersemangat.

“Males ah! Males sama lelaki Indonesia.”

“Yang ini berbeda....”

“Apanya yang berbeda? Mereka semua selalu menghakimi; rajin tidur dengan perempuan Belanda tapi ingin kawin dengan perempuan Indonesia yang manis dan penurut,” aku menyambar jaketku, “kita ke Kaavelstraat saja.” “Naaaaaay, kita ke De Groene Bar,” Bea setengah memaksa.

“Bosen. Penuh snob”

“Biarkan. Percayalah, ada lelaki ganteng itu malam ini. Kau harus lihat.”

Hanya dalam waktu setengah jam, tiba-tiba saja aku sudah berada di De

Groene Bar yang penuh sesak; bukan saja oleh mahasiswa Vrije dan Gemeentelijke Universiteit, tetapi lengkap dengan aroma tubuh mereka yang malas mandi bercampur dengan asap rokok dan alkohol. Bea memang sialan. Aku tak berminat mengunjungi ke bar ini, karena 90 persen pengunjungnya adalah mahasiswa sekampus yang merasa diri seniman, intelektual dan bertingkah sok bohemian. Mereka yang baru saja kembali dari Sorbonne University, Paris hanya untuk program pertukaran satu semester dan sempat melihat Sartre sekilas dari jauh atau secara tak sengaja bertemu dengan pahlawanku, Simone de Beauvoir. Biasanya mereka hanya berani menatap

pasangan dahsyat itu; lantas di Amsterdam para snob yang dungu itu akan bekoar-koar merasa sudah berada di dalam lingkaran intelektual Eropa. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat Prof Ernst van Dijk, seorang penulis Belanda terkemuka yang dikagumi para mahasiswa (atau mahasiswi tepatnya; karena aku tak pernah melihat dia berjalan menyusuri kampus tanpa entourage). Ada tiga mahasiswi yang duduk mengelilinginya, dan dua mahasiswa yang memesan anggur merah. Salah satu mahasiswi, yang blonda tentu saja, menggelantungkan lengannya ke atas bahu sang profesor.

Tiba-tiba mata Prof. van Dijk menangkap pandanganku. Dia tersenyum dan melambaikan tangan agar aku menghampiri mejanya. Aku pura-pura tak paham dan menyibukkan diri dengan Bea.

“Bea, aku tak tahan gerombolan pretensius ini.....” aku menarik lengan

Bea. Tetapi tangan Bea menunjuk pada seorang bartender yang sedang meladeni seorang mahasiswa berambut panjang blonda yang mengenakan sepasang anting yang besar, bulat dan panjang. Bartender itu memberikan satu gelas pada si blonda. Dari kejauhan, dan dari cahaya bar yang minim, aku bisa melihat sebuah wajah Asia (atau jazirah Arab atau Afrika Utara?) yang tampak terlalu serius dan santun di tengah reriuhan mahasiswa gondrong, kumel dan bau badan ini.

Tiba-tiba saja, tanpa sadar aku sudah meluncur mendekati bar. Pasti

tulang hidungnya (hidungnya yang mancung itu) terbuat dari magnet dan seluruh tubuhku terbuat dari besi murah meriah yang bersedia menyeret-nyeret diri untuk berpelukan dengan magnet ini. Dan sang magnet itu menatapku hanya dengan satu lirikan yang tajam. “Mau minum apa?”

Lo, kok dia tahu aku bisa bahasa Indonesia?

Lo?

“Vodka tonic....” kata Bea cekikikan, “Dua.”

Aku diam, dan lelaki mancung yang bisa berbahasa Indonesia itu mengambil dua gelas dan mengisinya sambil matanya tetap menatapku.

“Kamu dari Jakarta...” katanya yakin.

“Saya betul-betul menyangka kau dari Lebanon atau Maroko” Dia mendorong gelas vodka tonik itu ke depanku.

“Ya, banyak yang menyangka aku dari jazirah....”

“Jadi.....kamu dari mana? Bukan dari Jakarta?” Bea bertanya sambil melirik kenes. Si lelaki ganteng dan mancung itu mencoba menyibukkan diri dan menggumamkan sebuah kata yang tergilas di dalam jeritan suara rombongan mahasiswa yang sedang bertepuk tangan di meja paling ujung. Entah siapa yang sedang berulangtahun atau papernya mendapat pujian; aku tak peduli. Belum sempat aku meminta dia mengulang ucapannya, Bea membuat sebuah alasan yang agak ‘dusun’ bahwa dia harus menemui Christel di meja lain. Bea meninggalkan bar sembari mengedipkan sebelah matanya.

Si lelaki ganteng tersenyum. Barulah aku melihat, dia memang dari Indonesia.... Entah senyumnya, atau mungkin bentuk dagunya, tetapi sekarang aku yakin dia orang Indonesia. Aku merasa seseorang memperhatikan aku dari jauh. Profesor Maha Tahu dan Maha Cerdas itu menatapku. “Kenapa dia?” tanya Bartender/Magnet dengan nada curiga.

Aku meneguk vodka tonik “pasti dia mau menagih paperku yang terlambat.”

“Menagih paper di bar?” Bartender/Magnet itu tersenyum dengan dalihku.

“Prof. van Dijk dan entourage sedang membicarakan pertemuan mereka dengan Sartre dan Simone...” kataku tersenyum. Bartender/Magnet tertawa mendengar suaraku yang tak tahan untuk tidak mengejek.

“Biarkanlah dia bangga dengan pertemuan-pertemuan sekejap, meski hanya sebagai peserta seminarnya,” suara Bartender/Magnet terdengar tulus.

Dia kemudian menggosok tangannya dengan lap. Lalu mengambil jaketnya.

“Shiftku sudah selesai, aku antar kamu pulang.”

Lo, siapa yang mau pulang? Lo, tapi aku sudah menemukan diriku seperti besi yang mengikuti Bartender/Magnet yang menggiringku berjalan membelah angin malam di awal musim semi di Amsterdam. Tidak terlalu dingin untuk ukuran Belanda; tetapi kami, para inlander tentu saja mengenakan jaket.

Bartender/Magnet hanya mencangkingnya di balik bahunya.

“Keluarga saya dari Bogor....” katanya melangkah perlahan-lahan.

“Lumayan terbiasa dengan udara sejuk.”

“Siapa namamu?”

“Bramantyo.”

“Itu nama Jawa”

“Ibu saya memang orang Jawa.”

Kami masih berjalan dalam diam. Tiba-tiba saja aku merasa langit Amsterdam sungguh cerah.

“Saya pohon yang tumbuh dari langit...”

“He?”

“Ibu saya lahir di Lampung; ayah dari Palembang, jadi saya tumbuh dari langit, tanpa akar....”

Bram tersenyum, “kamu lahir di mana?”

“Di Jakarta.” “Dan itulah akarmu.”

Aku tak bisa tak tersenyum.

“Pasti waktu lahir, orangtuamu tak lupa memberi nama.” Dia lucu juga. Dan sabar.

“Kemala. Namaku Kemala.”

“Masih tahun pertama di VU ?”

Aku tersenyum, “terlalu kelihatan ya?”

“Tahun pertama selalu penuh dengan anak-anak yang gelisah, yang mencoba memberontak dari hidup yang sudah dipetakan orangtuanya.” Dia pengamat manusia yang ulung.

“Kamu sudah senior di VU?”

Bramantyo mengeluarkan sebungkus rokok, lalu menawarkannya padaku.

Aku mengambil sebatang. “Di GU....”

Aku mengangguk, “Jadi kamu termasuk rombongan jenius...”

“Jenius?”

“Anak-anak yang dapat beasiswa.”

“Saya terpaksa menempuh pendidikan di universitas yang mau memberikan beasiswa. Kamu tahu semula aku sekolah di mana? Di Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor, karena itu jurusan yang memberikan beasiswa. Lalu ada seleksi beasiswa di GU, aku langsung ikut karena sudah lama aku ingin belajar politik dan ekonomi.”

Aku diam. Tapi dia pasti tahu, kekagumanku padanya semakin berlipat,

karena aku semakin merapat.

“Kamu mau ambil apa?” tanyanya sambil menyalakan api untukku.

Jarinya menyentuh telunjuk tanganku. Cukup sekilas, tetapi cukup menyetrum.

Apa mungkin magnet mengeluarkan setrum?

Aku menghembuskan asap untuk menekan-nekan setruman sialan itu, “mungkin sastra.... aku belum tahu. Mahasiswa sastra Inggris dan sastra Prancis kelihatan seperti sekumpulan snob yang dungu. Sibuk mengutip nama-nama besar di dalam setiap kalimat mereka. Lalu sejak Franz Kafka tengah menjadi mode di sini, setiap mahasiswa Sastra akan mengutip dia. Pathetique! Aku tak mau menjadi salah satu gerombolan pathetique.”

“Entourage Profesor van Dijk?”

Bartender/Magnet/Bramantyo ternyata tahu para sosok di VU.

“Dia pasti mengincarmu sejak lama. Dalam entouragenya biasanya harus ada satu barang eksotik,” kata Bram tanpa emosi apa-apa. Datar. Aku tidak menambahkan observasinya, karena segala yang dikatakannya sudah tepat. Bram tersenyum dan menghembuskan asap rokoknya. Aku heran melihat warna kulitnya. Jangan-jangan seluruh tubuh dia terbuat dari magnet.

“Aku sudah tahu modus operandinya. Bea sudah pernah tidur dengan dia. Pertama, van Dijk akan mengail perhatian para mahasiswi dengan analisis dia terhadap karya-karya yang buruk. Dia akan mengeluarkan wit, yang membuat kita ikut menertawakan para penulis wannabe di Eropa. Lalu, ketika mangsa sudah mulai bersedia menggelayut di lengannya atau di lehernya, dia mulai membisikkan beberapa bait sajak ciptaannya. Yang paling romantis. Di temani anggur merah. Selebihnya mereka akan bergulat sampai pagi.... habis-habisan. Dia sangat ahli di tempat tidur.”

Bram diam mendengarkan ulasanku.

“Kamu yakin itu cerita dari Bea; bukan pengalamanmu?”

Aku bisa mendengar segelintir kecemburuan di dalam pertanyaan Bartender/Magnet/Bramantyo.

“Dia bukan selera saya.”

Bartender/Magnet/Bramantyo berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku sedang menceritakan pengalaman Bea; bukan pengalamanku sendiri. “Kalau bukan sastra, apa pilihan keduamu?”

“Tidak ada pilihan kedua. Pilihan kedua menunjukkan hidup yang terlalu tertata....” jawabku tanpa berpikir. Aku terkejut dengan kalimat itu.

Bram berhenti melangkah dan menatapku.

“Kamu cuma ingin mengoyak-ngoyak peta yang dibuat orangtuamu.” Aku terdiam. Lagi-lagi warna kulitnya agak menggangguku. Mengganggu dalam arti yang menyenangkan, tetapi merepotkan gejolak darahku.

“Kulitmu seperti lelaki Maroko...”

“Ya?”

“Berwarna bronz....”

Bram tertawa. Giginya putih dan rata, kontras dengan kulit bronz itu.

Apartemenku sudah kelihatan. Dan tiba-tiba saja aku tak ingin kehilangan segumpal magnet bronz ini. “Musim panas ini kamu ngapain?”

“Mencari kerja....aku punya lima orang adik di Bogor...uang kerja di

musim panas sangat lumayan.”

Kerja. Tiba-tiba malam musim semi menjadi semakin dingin. Aku menggigil.

“Kamu kemana?”

Aku terbatuk-batuk merasa sungkan mendengar rencana musim panas Bartender/Magnet/Bramantyo. “Ngng...Bea mengajak ada pesta di Wina. Lalu aku akan bergabung dengan beberapa teman di Venice...”

Bram mengangguk. Tidak menghakimi. Tiba-tiba aku ingin sekali masuk ke dalam jaketnya yang terasa hangat. Dan lo, tiba-tiba itulah yang terjadi. Lebih gila lagi, Bram sama sekali tidak terkejut dengan seranganku yang begitu mendadak.

“Aku tak mau ke Wina dan ke Venice....”

Bram malah memelukku semakin erat. Apakah magnet terasa begini hangat; dan apakah ilmu fisika dulu sempat mengajarkan bahwa magnet bisa mengalirkan rasa panas ke dalam tubuh manusia?

Malam itu kami berbincang hingga pagi di kamarku. Kami tak melakukan apa-apa, kecuali berpelukan dan berpegangan tangan. Dan itu sudah cukup menggetarkanku.

Aku lebih banyak bercerita tentang buku-buku yang tengah kubaca. Saat itu aku

baru menyelesaikan “She Came to Stay” dari Simone de Beauvoir. Bram mendengarkan ocehanku dengan tenang. Matanya seperti sebuah danau yang sanggup menelanku.

“Tulisan siapa yang kau kagumi?” tanyaku setelah menyadari aku berbicara banyak. Bram tersenyum. Hanya beberapa hari kemudian, setelah aku mampir ke apartemennya, aku melihat beberapa tulisan karya M. Natsir, pemimpin Partai Masyumi.

***

Jakarta, 1992

Akhirnya kami berhasil membuka gudang itu. Serombongan debu menghambur. Yu Nina dan aku langsung saja terbatuk-batuk; Arya segera menyodorkan masker. Sementara mereka sibuk dengan perangkatnya masingmasing untuk menghadang sebuan debu, aku lebih tertarik pada sebuah peti antik kecil yang duduk sendirian ditemani debu dan koran-koran bekas. Peti tradisional itu terbuat dari jati, polos, berdebu dan hanya dihiasi empat lempengan perak di setiap sisi. Beberapa tumpuk harian dan majalah yang tak boleh dijual oleh Ayah (sebuah larangan yang sering diterabas oleh ibu, terutama jika keuangan rumahtangga sudah menipis).

Kulihat Arya mulai mengeluarkan beberapa kursi antik yang rencananya akan dipoles oleh tukang antik langganan Ibu di Ciputat; tapi tidak kunjung terjadi karena tak ada uang. Yu Nina mulai menggerutu tentang orang-orang yang menanjak tua yang gemar menumpuk barang-barangnya yang akhirnya tak pernah dinikmati sama sekali.

“Seperti ini? Ngapain ibu beli lampu seperti ini….ada enam biji ….” kata Yu Nina memindahan beberapa lampu duduk berwarna hijau. “ada gompelnya lagi, siapa yang mau pake?”

Aku hampir tak mendengar gerutu Arya. Aku juga hanya mendengar sayupsayup suara Yu Nina yang memberi instruksi dari balik maskernya, agar kami memisahkan barang-barang itu sesuai kategori: kursi dan meja antik yang masih harus dipoles; beberapa piring, mangkok dan sendok garpu antik; beberapa buah lampu antik; dan terakhir buku-buku berbahasa Belanda milik Ibu dan Bapak

yang terletak di satu rak besar.

“Siapa yang masih membaca bahasa Belanda?” Arya membuka-buka teks

politik Ayah. Mataku masih terpaku kepada satu peti jati itu. Suara gerundelan Yu Nina dan komentar Arya perlahan-lahan menghilang. Aku duduk, menyemprot-nyemrpot ingusku karena debu-debu kurang ajar itu. Tumpukan koran dan majalah berdebu itu kupindahkan. Dan peti yang sama sekali tidak dikunci itu kubuka. Tentu saja isinya sama sekali bukan harta karun. Tetapi, seperti yang sudah kuduga, isinya barang-barang pribadi ibu. Beberapa album foto, sebuah kipas hadiah Bapak untuk Ibu, sebuah novel “Sense and Sensibility” karya Jane Austen cetakan lama sekali, yang masih utuh yang ketika kubuka beberapa halaman pertama, masih tampak tulisan ibu kecil di samping halaman dalam bahasa Belanda. Aku yakin itu tulisan Ibu saat dia masih kuliah. Beberapa buku karya Simone de Beauvoir seperti “She Came to Stay” dan “The Mandarins” juga masih dalam kondisi yang masih bagus, bahkan disain sampulnya jauh lebih menarik daripada milikku. Beberapa buku dalam bahasa Belanda yang tak kupahami bertumpuk. Aku menyisihkan novel karya Jane Austen dan Simone de Beauvoir itu, meski aku sudah memiliki versi baru.

Mataku terhenti pada sebuah buku bersampul kulit hitam. Nafasku terhenti. Ini kelihatan seperti sebuah buku harian. Tiba-tiba sebuah tangan merebut buku harian yang sedang kugenggam itu.

“Kita baca sama-sama.....” Yu Nina menukas.

Arya yang sedang mengangkat kursi memandang kami.

Dia meletakkan kursi yang baru saja dipindahkan dan mendekat, lalu ikut duduk di sebelahku.

“Mau dibaca sekarang?”

Yu Nina membuka satu halaman dan mencoba membacanya keras-keras: “Amsterdam, Juni 1957... Musim panas yang membakar... Bram lebih sering telanjang dada dan dia...... Euuwwww.....” Yu Nina melempar buku harian itu ke pangkuanku.

“Aku nggak mau baca tentang hubungan seks orangtuaku, euw, euw, euwwwww.......” Yu Nina menutup kupingnya sendiri. Arya tertawa terbahakbahak. Aku merasa puas melihat Yu Nina menyerah.

“Jadi menurut dia, Dir....kita ini dibawa oleh burung bangau...bukan hasil

dari aksi panas dua tubuh yang....”

“Euw....euwwwww...!” Yu Nina menutup kupingnya, “aku hanya mau mengenang orangtuaku sebagai pasangan yang betul-betul sudah tua: berambut putih, berkulit keriput, bersuara gemetar dan organ tubuhnya sudah mulai aus. Aku tak mau mengenang mereka sebagai pasangan yang pernah muda dan panas bergairah....euwwww! Kalian yang baca saja, dan laporkan padaku yang pentingpenting. Arya, keluarkan semua kursi!” tiba-tiba Yu Nina mengangkat dirinya sebagai pimpro pembersihan gudang Ibu.

Aku membersihkan buku harian ibu dan menyimpannya ke dalam ranselku.

***

Jakarta, 1964

Ayah Bram memiliki wajah gembil yang senantiasa masam. Kesanku, wajah dan tubuhnya begitu berat seolah seluruh persoalan dunia harus disangga sendirian olehnya. Tapi aku mencoba memahaminya. Dia memiliki enam orang anak. Dan dia mempunyai peraturan yang sangat ketat, tapi cukup progresif di sebuah zaman yang mementingkan perkawinan pada usia tertentu: semua anaknya hanya boleh menikah jika mereka sudah mencapai gelar sarjana. Bahkan adik Bram, Rania, yang menempuh pendidikan kedokteran pun, tak boleh menikah sebelum dia selesai kuliah. Itu hal yang sangat berat, karena lazimnya mahasiswa kedokteran baru mencapai akhir masa studinya hingga enam atau tujuh tahun. Tapi Ayah Bram yang selalu masam itu bersikukuh, Rania hanya boleh menikah setelah selesai sekolah.

Karena itu, peristiwa perkawinan Bram denganku semakin meningkatkan wajahnya yang masam. Bram belum selesai kuliah, tetapi sudah berani kawin. Dia bekerja sembari mencari nafkah tambahan di De Groene Bar dan menulis berita di kantor berita Indonesia Merdeka.

Tentu saja kami tak perlu berkisah bahwa tingkahku yang tidur bermalam-malam di apartmennya membuat Bram gelisah dan serta merta mengajakku kawin. Dia sudah mantap. Aku sudah melekat. Bagiku hij is de man.

Bagi Bram, dia tak bisa berpaling lagi ke arah lain, selain ke arahku. Dan karena Bram adalah muslim yang taat, sementara aku perempuan yang sedang jatuh cinta pada muslim yang taat, maka kami sepakat menikah segera. Kami seperti pasangan lengket yang tak bisa dipisahkan siapa pun juga, bahkan oleh tuntutan akademis. Munculnya tiga orang cucu yang belum pernah ditemui mertuaku—karena jarak Amsterdam dan Jakarta—tak juga menghibur hatinya.

Tak heran jika wajah gembil itu sungguh sulit membentuk senyum saat bertemu dengan aku, menantunya yang mungkin nampak seperti seorang perempuan muda dan binal yang mengawini putera sulungnya dan berhasil mengoyak-ngoyak peta yang sudah digambarkan orangtuanya. Seorang perempuan yang menyebabkan pendidikan anak sulungnya terulur-ulur. Dengan lahirnya Nina, Arya dan Nadira, orangtua Bram tak pernah mengetahui pernikahan macam apa yang dilalui putera sulungnya (kecuali melalui potret pernikahan kami yang sederhana dengan kebaya pinjaman dan beberapa tangkai bunga seruni putih yang diselipkan di konde. Seruni. Bukan Yasmin. Bukan mawar. Seruni).

Pertemuan kami yang pertama, seperti halnya pertemuan kami selanjutnya tak pernah berlangsung lancar. Dia duduk di teras depan, rumah mereka di gang Bluntas, kawasan Salemba yang selalu terasa gerah. Hanya beberapa ratus meter dari gang Bluntas, aku bisa mendengar demonstrasi mahasiswa yang berkepanjangan. Suasana politik sungguh panas. Tetapi bagiku, tak sepanas yang terjadi di rumah keluarga Suwandi yang guncang oleh kedatanganku.

Sementara aku mengganti baju Nadira yang selalu basah oleh keringat dan memandikannya dengan bedak yang mendinginkan kulitnya; aku mendengar bunyi percakapan antara Bram dan sang ayah, patriarch keluarga Suwandi. Aku membayangkan pak Suwandi, mertuaku itu, duduk di kursi besar ruang tengah; sebuah kursi yang hanya boleh disentuh oleh dia, sedangkan kursi isterinya ada di sampingnya.

Tembok antara kamar depan, tempat kami “mengungsi”, karena Nadira ingin tidur, begitu tipis. Aku bisa mendengar semua yang terjadi, seolah-olah aku berada di ruangan yang sama. Nina dan Arya yang sudah “disita” oleh para

bibik dan pamannya di halaman belakang tengah menikmati rindangnya pohon mangga yang konon dulu ditanam Bram saat dia masih kecil.

“Jadi dia anak keluarga Abdi Yunus? Pengusaha yang dekat dengan istana itu?” “Ya, Pak.” Hening.

“Sekolah apa di Belanda?”

“Tadinya dia kuliah sastra...lalu, ya lalu kami kawin Pak, jadi....” Ayah Bram membersihkan kerongkongannya. Mungkin di situ ada dahak.

Mungkin juga tidak. Bram tak melanjutkan kalimatnya.

“Jadi kamu kawin dengan orang Sumatra....”

“Ada masalah , Pak, dengan orang Sumatra?”

“Ndak...” pak Suwandi kembali membersihkan kerongkongannya. “sama sekali ndak. Kawan-kawan Bapak banyak yang dari Sumatera Barat, agamanya begini....”

Aku berasumsi, “begini” pasti dilontarkan sambil mengacungkan jempolnya. Lalu aku mendengar langkah seseorang yang ikut bergabung dalam diskusi (atau monolog) ini. Dari langkahnya yang lunak, aku menebak pastilah itu ibu mertuaku.

“Maksud Bapak.....” terdengar suara ibu Suwandi, ibu mertuaku. “Apa dia sholat, ngaji? Apa kalian mengajarkan membaca Quran pada anak-anak selama kalian di Belanda?”

Bram terdiam. Baru kali ini aku mendengar pertanyaan seperti itu.

“Sekolahnya selesai ndak Bram?”

“Tadi dia sudah jawab Bu, mereka ‘kan kawin di negeri Belanda itu, terus anak-anak lahir....” Hening.

“Mungkin orangtuanya dekat dengan PSI, Pak...” ibu Suwandi berbisik.

Hening.

“Arya sudah disunat Bram?”

“Ya Pak,langsung disunat Pak....”

Terdengar suara keluhan kecewa pak Suwandi.

“Bram.....kata Om Priatna, kamu memilih Masyumi...” kini giliran sang

ibu menginterogasi.

Oh, pembicaraan bergeser dari satu gumpalan kekecewaan kepada gumpalan kekecewaan lain. Mereka sudah kecewa tak dapat menyaksikan perkawinan anak sulungnya di Belanda. Kelahiran ketiga cucunya. Dan kenyataan bahwa menantunya adalah seorang puteri pengusaha keluarga sekuler yang tak terlalu pusing dengan kehidupan spiritual (kecuali jika spiritualitas itu melibatkan alkohol).

“Keluarga ini sudah turun temurun keluarga NU, bagaimana kamu bisa bergabung dengan Masyumi?”

“Ibu, saya akan selalu menghormati pilihan politik Bapak, Ibu dan Eyang Sur dan Aki. Tapi ini bukan kali pertama ada yang tidak memilih NU. Tante Sam juga memilih Muhammadiyah. Saya memilih karena keyakinan hati saya.” Kini Bram terdengar seperti punya otot. Suaranya lebih bening dan aku membayangkan kilatan warna bronz dari kulitnya itu pasti semakin bersinar. “Keyakinan apa itu?” tanya ibunya dengan nada yang lebih terdengar kecewa, daripada keinginan tahu.

“Bu, kita akan masuk dalam perdebatan yang tak ada ujungnya. Posisi saya sama dengan posisi tante Sam soal NU. Saya membutuhkan sebuah partai yang sikapnya lebih kritis terhadap pemerintah; apakah itu di zaman Belanda, maupun sekarang pemerintahan Bung Karno yang sedang dekat dengan kiri. Biarlah keluarga besar Suwandi tetap menjadi keluarga NU. Saya memilih ikut Pak Natsir.” Hening.

“Sudahlah bu....sekarang prioritasnya keluarga Bram dulu.

Alhamdullillah akhirnya Bram sudah selesai sekolahnya. Sudah kembali ke Jakarta, biarpun lama betul selesainya. Nah, kita harus ajarkan Islam dulu, biar menantu dan cucu-cucu kita itu mengerti isi Quran. Soal Masyumi, biar kita bicarakan nanti saja, yang penting sama-sama partai berbasis Islam,” pak Suwandi menegur isterinya.

Hening. Suara nafas Nadira yang sudah lelap mengisi kesunyian yang tak nyaman.

“Ya sudah, panggil isterimu. Kita pikirkan bagaimana memperkenalkan

Iqra pada anak-anakmu. Sepupunya pada sudah jauh belajarnya. Tapi pasti Nina

dan Arya bisa cepat mengejar ketertinggalannya.”

Aku mendengar langkah Bram mendekati pintu kamar. Aku buru-buru menyibukkan diri, menepuk-nepuk paha Nadira yang sebetulnya sudah lelap betul. Tanpa berkata apa-apa, hanya dari pandangan mata Bram, aku langsung berdiri meninggalkan Nadira yang pulas meringkuk di tempat tidur. Ayah Bram memiliki wajah gembil yang senantiasa masam. Dia menatapku tanpa emosi sama sekali. Aku menghampiri kursinya dan mencium tangannya. Lalu aku mencium tangan ibu mertuaku. Dua gerakan yang tak pernah kulakukan seumur hidupku. Aku terbiasa dengan mencium pipi, mencium bibir, mencium leher.....tetapi mencium tangan? Kenapa tangan harus dicium? Bagaimana jika tangannya baru saja digunakan untuk menyemprot ingus? Atau bagaimana jika seseorang baru saja kembali dari toilet dan......

Ayah mertua mendehem. Dahaknya mengganggu lagi.

“Jadi....Kumala....”

“Kemala....” aku memperbaiki.

“Apa yang kalian kenakan waktu menikah?” ibu mertua bertanya dengan nada yang sangat sopan, menekan rasa jengkel karena tak bisa hadir.

“Kebaya putih, bu....”

“Cara apa? Sunda?Jawa?”

Aku terdiam, “cara....Indonesia.”

Aku berani bersumpah, kulihat ada sekelumit senyum yang tersembunyi di pojok bibir ayah mertuaku yang gembil. Nampaknya dia merasa isterinya terlalu rewel dengan hal yang remeh temeh.

“Lalu kondemu....kau bungkus dengan bunga apa? Bunga melati?” tanya ibu Suwandi yang sudah kehilangan senyum.

“Bunga seruni, ibu...” “Seruni? Kenapa seruni?” Hening.

“Memangnya susah mencari bunga melati di Belanda, Bram?” Aku tahu, Bram tak mungkin membohong.

“Bukan susah, Bu. Aku memang menyukai bunga seruni.”

“Tapi bunga...”

“Sudahlah. Bunga seruni atau melati, yang penting mereka menikah

secara Islam...” ayah mertua memotong tak sabar. “kalau dia suka seruni, ya seruni. Tak apa. Ijab kabulnya lancar, Bram?”

“Lancar, hanya sekali langsung jadi.”

“Bagus.”

Bapak mertua mengeringkan tenggorokan.

“Nah, Kumala....tadi Bapak sudah bicara dengan suamimu, anak-anakmu itu harus belajar mengaji....” Aku tak menjawab.

“Mereka datang ke Salemba saja setiap hari. Atau kalau mau gampang, selama libur ini mereka tidur sini saja, ada banyak kamar...” Jantungku berdegup. Aku melirik Bram.

“Mereka libur sekolah kan Bram?” ibu mertua bertanya.

“Ya Bu...tapi...”

“Bagus! Jadi Kumala dan Bram nanti tinggal ambil baju mereka. Anakanakmu tinggal di sini saja selama libur sekolah, biar kenalan sama nenek kakeknya, kenalan sama semua paman bibiknya dan sepupu-sepupunya, dan kejar ketinggalan membaca Al Quran. Nanti Neneknya juga mengajarkan shalat lima waktu.”

Ayah Bram kemudian menutup pembicaraan dengan mengangguk padaku; tanpa menanti persetujuanku. Dia mengambil tongkatnya dan berdiri. Bedug zuhur sudah terdengar, dan hanya beberapa detik kemudian terjadi hiruk pikuk seluruh isi rumah menuju kamar mandi untuk membasuh tubuh dengan air wudhu. Dari jauh aku melihat Ray, adik bungsu Bram, tengah mengajar Arya untuk mengambil air wudhu. Ibu Suwandi dan Bram sudah meninggalkan ruang tengah ,sementara aku masih menatap bapak mertuaku yang berjalan dibantu tongkat.

“Aku di sini saja, Pak.”

Bapak Suwandi menoleh.

“Aku akan shalat kalau aku ingin,” kataku menatap matanya.

Bapak Suwandi diam. Tapi, lagi-lagi, dari wajah gembil yang masam itu, aku melihat sinar mata yang sangat ramah. Dia menyodorkan seuntai tasbih yang sejak tadi dipegang. Seuntai tasbih berwarna coklat polos. Sangat sederhana..

“Kalau begitu, Kumala, pegang ini saja....”

Aku menerimanya. Aku bahkan lupa untuk memperbaiki cara dia mengucapkan namaku. Untuk selanjutnya aku akan membiarkan dia memanggilku Kumala, karena entah bagaimana, aku bisa melihat sinar yang ramah dan tulus yang tersembunyi di balik wajah yang masam itu. Ucapan terimakasihku mungkin tak terdengar, karena Bapak mertuaku itu kemudian berjalan tertatih menuju kamar mandi.

***

Jakarta, 1991

Jenazah ibu akan dimakamkan setelah waktu shalat Jumat. Berbaskombaskom bunga melati di dapur itu masih menumpuk sementara geremengan pembacaan surah Yasin semakin nyaring. Kulihat Yu Nina kini sudah bisa berdiri dan keluar dari kamar diiringi dua orang bibikku yang memapah Yu Nina, seolah dia sudah lumpuh total. Kedua matanya bengkak. Kenapa aku masih saja belum bisa mengeluarkan airmata sebutir pun?

“Dira...”

Aku mengenal suara itu.

Utara. Bagaimana dia bisa menyelip ke dapur, di antara puluhan bibik dan paman yang begitu banyak, yang sedang wara wiri tak keruan? Utara mendekat. Apakah wajah dingin dan galak sehari-hari di kantor itu sebuah topeng yang dia tanggalkan? Utara memegang tanganku dengan kedua tangannya.

“Saya ikut berdukacita.”

“Terimakasih...”

Lalu dia berbisik, “bunga seruni bisa kamu cari di sini...agak jauh. Tapi kalau kita ngebut, saya rasa kita bisa kembali tepat waktu.” Aku menatap kertas kecil yang diserahkan Utara kepadaku:

Daisy Nursery, Cileumber, Jawa Barat.

Hanya satu menit kemudian terdengar suara Nina memberi perintah kepada pembantu di dapur untuk meracik kembang melati menjadi untaian yang akan diletakkan di atas jenazah ibu. Aku melipat kertas yang berisi alamat itu dan mengembalikannya kepada Tara. Aku mencoba menyusun kalimat:

bagaimana Tara tahu aku sedang mencari bunga seruni? Tetapi sementara hatiku sibuk bertanya, dari mulutku malah meluncur kalimat yang menggelegar:

“Jangan!!”

Beberapa tangan yang semula akan meraup kembang melati di atas baskom itu berhenti seperti patung. Yu Nina terkejut. Semua yang tengah sibuk di dapur terdiam. Untung saja kegiatan pengajian masih berlangsung, karena aku masih bisa mendengar geremengan surah Yasin.

“Aku akan mencari bunga seruni untuk ibu...” kataku pada Yu Nina.

Yu Nina mendekatiku dan nampak berusaha menekan rasa marah,

“bunga...apa?”

“Seruni...bunga seruni...”

Yu Nina melangkah lagi hingga jarak kami begitu dekat.

“Bunga seruni?”

“Aku akan mencari bunga seruni untuk ibu,” kataku mengulang ucapanku.

Aku melihat beberapa bibik menjauhkan baskom melati dari kami berdua.

Barangkali mereka khawatir akan terjadi sesuatu; entah apa. Yu Nina memegang kedua bahuku, seolah aku anjing galak yang siap menerkam jika permintaannya tak dikabulkan.

“Nadira....”

“Aku akan mencari bunga seruni untuk ibu!” aku mengucapkan kalimat itu dengan tekanan yang yakin.

“ Nina!”

Kakek yang sudah tak gembil, dan sudah tak masam itu berdiri di belakang

Yu Nina. Bukan saja dia kehilangan lemak di tubuhnya, tetapi dia juga kehilangan daya hidupnya. Ada kesedihan yang sungguh mendalam yang bisa kubaca dari matanya.

“Biarkan Nadira mencari bunga kesukaan ibumu.”

Tiba-tiba saja Kakek Suwandi yang selama ini nampak dingin dan masam saat mengajar kami membaca Quran itu, kini seperti seorang lelaki tua yang bercahaya. Kepalanya yang diselimuti rambut berwarna keperakan itu bersinar.

Gelombang laut yang luarbiasa itu kembali mendesak dadaku.

Tapi Arya yang tiba-tiba sudah muncul di sebelah Kakek kemudian merogoh sesuatu dari kantungnya. Dia melempar kunci mobil landrover tua

miliknya. Aku menangkapnya dan menarik tangan Tara. Kami meninggalkan Yu Nina yang nampaknya masih belum paham apa yang tengah terjadi.

***

Amsterdam, Juli 1957

“Wajahmu berseri.....seperti....”

Bea membetulkan kondeku dan menjenguk cermin. Aku melihat wajahku yang mengenakan rias yang sangat tipis dan rapi. Entah darimana Bea belajar memuat konde seperti ini; dan entah bagaimana Johanna bisa menjahit kebaya putih yang terbuat dari brokat Belanda yang harganya paling terjangkau. “Seperti bunga seruni...” kata Johanna sambil memasang bunga seruni itu satu persatu menutupi kondeku.

“Mestinya kita masih bisa mendapatkan bunga yasmin,” Bea menggerutu

“Tolong ambilkan kotak yang biru itu,” kataku pada Johanna. Kotak biru beludru itu adalah kiriman Mama di Jakarta.

“O, Kemala, ini indah sekali....” Bea mengeluarkan seuntai kalung bermata batu turqoise.

Aku mengenakannya sepasang dengan giwangku. Setelah mematut-matut terakhir kalinya, Johanna memasang satu tangkai seruni terakhir di kondeku. “Kamu akan menjadi pengantin paling cantik di Amsterdam....” kata Johanna.

“Di dunia...” kata Bea memberikan buket kembang seruni ke tanganku. Di cermin itu, aku melihat seorang pengantin berbaju putih, berhiaskan kembang seruni putih. Pengantin yang paling berbahagia di dunia.

***

Jakarta 1991

Utara memarkir mobil di depan toko kembang ke enam di Jakarta. Nadira

bersikeras untuk mencari bunga seruni di Jakarta. Harus putih. Tidak boleh kuning; tidak boleh merah. Cilakanya, semua toko bunga yang didatangi hanya menyediakan bunga seruni berwarna kuning. Tetapi Utara tidak menyemprotkan

sepatah kata pun yang berisi protes, meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Jenazah akan dimakamkan setelah asar.

Belum selesai Tara menyelesaikan urusan parkir, Nadira sudah kembali dengan wajah lesu dan menggeleng.

“Memang cuma ada di Daisy Nursery....” gumam Tara.

“Bisa kita ke sana dan kembali lagi sebelum pemakaman?”

Utara berkonsultasi dengan jam tangannya. Dia menginjak gas dengan sengit. Mobil landrover tua milik Arya itu menderu, membelah semua rentetan mobil Jakarta. Nadira hanya memejamkan matanya dan tak ingin tahu menahu kecepatan mobil itu. Dia seperti tengah melayang ke luar bumi dan mempercayakan seluruh jiwa dan raganya kepada Tara. Dia merasa berada di sebuah pesawat—yang selalu tergambar dalam imajinasinya jika ia ingin keluar dari kesemrawutan dunia—yang tengah melepas diri dari banalitas di bumi; yang membuat semua kegiatan di bumi terhenti hanya untuk beberapa detik. Dia hanya mendengar sayup-sayup suara Lou Reed di dalam tape mobil. Hanya bunyi rem yang berceriricit yang akhirnya membangunkan Nadira dari terbangnya. “Sudah sampai...” Tara berbisik ke telinga Nadira. Nadira sungguh merasa bibir Tara sudah hampir menyentuh telinga kirinya. Tetapi begitu dia membuka matanya, aneh. Tara tampak duduk di belakang setir: dingin dan kaku seperti biasa.

Nadira menoleh: Daisy Nursery. Dan dia melihat suatu pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Beratus-ratus atau mungkin beribu keranjang bunga seruni tampak membungkus toko bunga dan perkebunan itu. Di mana-mana, di mana-mana. Nadira terbelalak. Tiba-tiba saja ada gelombang air yang menyerbu tenggorokannya dan dadanya. Dia merasa ada sebuah dam yang selama ini tertahan dan membludak. Dia menoleh melihat Tara yang tengah memandangnya. Mata Tara, yang selama ini selalu dingin dan hanya berisi perintah itu kini tengah berkata: bunga seruni untuk ibu.

Pada saat itulah ombak itu kembali bergulung-gulung mendesak dada

Nadira. Dan pada saat itu, dia tak bisa menahannya lagi. Nadira menangis tersedu-sedu. Airmatanya mengalir tak berkesudahan.

***

Share this novel